Articolo di Danilo Craveia apparso su “Eco di Biella” del 16 dicembre 2019

[titolo originale: Ex Rivetti, UNESCO e il coraggio di “sbagliare” insieme]

La vecchia fabbrica del conte Oreste esempio di un’eredità passiva.

Per i posteri, soluzioni e non problemi: selezionare e abbattere.

Biella futura: “dematerializzata” o Jurassic Park?

L’intervento interessante e lucido di Gigi Spina pubblicato su questo giornale lunedì scorso può innescare una sana dialettica sulle tematiche evidenziate: Biella creativa e creatrice del proprio futuro unescamente inteso, ma non solo. E’ una discussione che chiede margini ampi e autorevoli. E dico ampi e autorevoli non perché quelli indicati dall’amico Gigi non lo siano già, ma perché ritengo che non lo siano abbastanza, e non per “causa sua”, ma per indifferenza sistemica e per autoreferenza generazionale. Una premessa giuridica d’obbligo: l’area e i volumi ex Rivetti erano di proprietà privata, come tali sono stati ceduti a privati tramite asta e in quanto tali sono nella piena disponibilità di chi li ha acquistati nei limiti delle leggi e delle normative vigenti. Il primo dato di realtà è questo: se parliamo “solo” dell’ex Rivetti dobbiamo tenere presente che è “casa d’altri” e non “nostra”. La questione ex Rivetti riguarda un complesso post-industriale che avrebbe dovuto imporre e che impone sicuramente riflessioni decisive. Il fatto che non le imponga solo ora, ma che le abbia imposte ormai in una sedimentata sequenza storica di occasioni perse, non rende onore a chi avrebbe dovuto farsene carico, ma tant’è. Però se ci fermiamo a questo, se ci concentriamo “solo” sull’ex Rivetti, tenuto conto della citata premessa giuridica, possiamo dimenticare le parole di Gigi, potete risparmiarvi quelle che seguono, mettere insieme un punto a capo e discutere di altro. Ma le cose sono, come si suol dire, un po’ più complicate di così, e in questo mi discosterei dal monotematismo rivettiano (per quanto più che legittimo) di Gigi. Più che altro mi alzerei di qualche metro rispetto a via Carso e darei un’occhiata allo spazio e al tempo di una Biella che non è soltanto quella di ieri sera dei Rivetti (che cronologicamente tengono poco posto e nemmeno rappresentano – non in toto – il valore assoluto che attribuisce loro Gigi, ma questo è un discorso nel discorso che sospendiamo) né soltanto quella di domattina. L’ex Rivetti pone una questione di ben più vaste proporzioni nell’ambito del rapporto complessivo tra la Città di Biella e il suo patrimonio edilizio industriale dismesso.

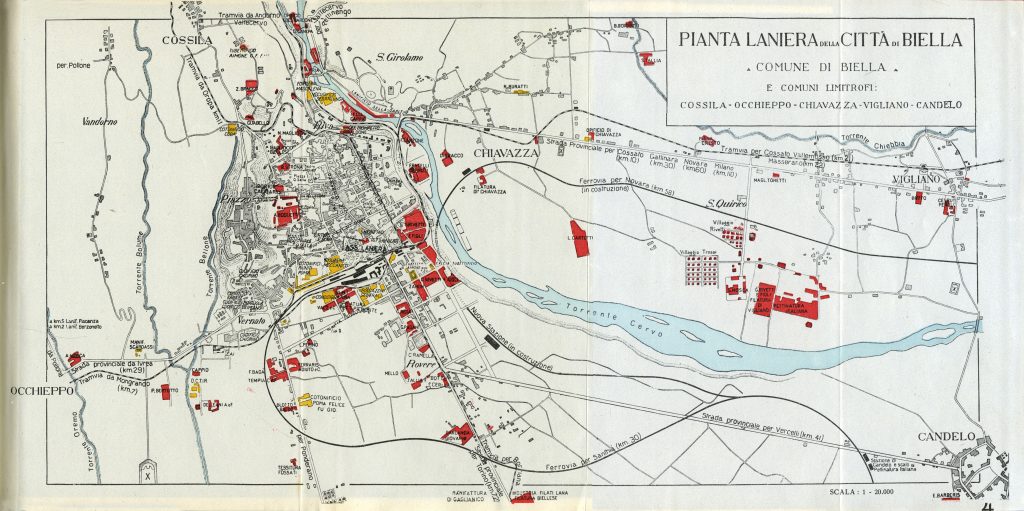

E suggerisco di non chiudere l’orizzonte su Biella ma di aprirlo a tutto il Biellese perché Coggiola e Valle Mosso, e non solo, vivono nelle medesime condizioni. Una visione più “dall’alto” enfatizza la particolarità del “caso Rivetti” in senso storico, tipologico e topografico (che Gigi ha opportunamente illustrato), ma serve anche a non elevare i Lanifici Giuseppe Rivetti & Figli a unicum, sic et simpliciter, cioè serve a inquadrarli nella loro dimensione, a non considerarli il “tutto”, ma solo una parte. Il primo punto che va considerato è il concetto stesso di “patrimonio” archeologico e paesaggistico industriale, e/o come edilizio (volumetrico) in quanto tale. Negli “stati patrimoniali” che si fanno delle eredità, si contano tanto i crediti quanto i debiti del de cuius. L’ex Rivetti, come altre analoghe situazioni, da che parte sta? Va inserito nella prima colonna o nella seconda? O in entrambe? In entrambe. Ma se fino a qualche anno fa non avevo dubbi ad affermare che i crediti eraro più consistenti dei debiti, adesso sostengo l’esatto opposto. I diversi “casi Rivetti” (faccio cenno alla cessata Filatura Biellese di Gaglianico o del Lanificio Mantellero poi Strobino di Sagliano, e che dire dell’ex OIB?) non sono più un attivo, ma un passivo di lieve entità. Il pensiero della riqualificazione a tutti i costi è un esercizio intellettuale che il sottoscritto, come Gigi e pochi altri ginnasti onirici, praticano per tenere in forma la speranza in un mondo migliore, ma col Pilates della città-fabbrica non andiamo lontano. Che poi, detto per inciso, Biella una città-fabbrica non lo è mai stata in senso stretto, se non per poco tempo e forzando un po’ stilemi non del tutto adeguati al sito. Dire che “Rivetti sta a Biella come FIAT a Torino” suona bene, ma le company town sono state un’altra cosa, almeno in chiave architettonica, urbanistica e “spirituale”. Vedasi Miagliano, Tollegno e Vigliano. Biella è stata una città che ha accolto alcune attività produttive, per lo più non sovrapposte l’una all’altra in termini cronologici, e talmente diverse tra loro da formare un insieme così disomogeneo da non costituire di fatto un insieme. L’esagerata valutazione degli ex Rivetti è tale perché univoca. Si deve prendere in esame il contesto e, soprattutto, non si deve schiacciare tutto su un’unica banda temporale (difetto diffuso, peccato veniale). Attenzione: condivido passione e ragione di molto dello scritto di Gigi e le mie osservazioni sono “creative”. I temi portanti che Gigi elenca stimolano davvero un’analisi, sempre in ottica “creativa”, visto che adesso, volenti o nolenti, siamo tutti uneschi. Sul fatto che la “fabbrica” sia nel DNA culturale biellese non ci piove, ma sollevo non tanto dei dubbi quanto alcune riserve circa l’applicazione sistematica di un modello che modello non è. Fabbrica, d’accordo, ma quale e quando? E dove? Il Biellese è troppo articolato storicamente per un modello solo. I Rivetti hanno avuto un loro momento, ma non così esteso per quanto fulgido. Si è trattato di un fenomeno comunque passeggero (come altri) lungo il percorso industriale e socio-economico locale. Giusto una generazione lunga, quella del conte Oreste: non confondiamo le dimensioni con la profondità storica. I Rivetti sono arrivati a Biella non da pionieri (1886, subentrando ai Galoppo) e sono diventati grandi dopo, grazie ad azzeccate strategie di prodotto, ma anche e soprattutto a precisi allineamenti politici e a due guerre mondiali. Finite le quali, nel giro di quattro lustri (il conte Oreste è morto nel 1962), il sistema è collassato rapidamente. Stiamo parlando di un mastodonte vissuto poco. Che ha visto al suo interno molta vita e che ha dato tanto ai biellesi, ma dai quali ha di certo ricevuto di più (e i Rivetti non hanno esitato un istante a “delocalizzare” a Torino e Maratea…). Abili imprenditori e filantropi ne abbiamo avuti, ma padroni santi no. Ed è giusto così. Niente miti: preferisco una Biella rivettiana viva a un’Ivrea olivettiana morta. Come detto all’inizio, il tema ex Rivetti è ora superato dai fatti. Ma la questione si fa più complessa se si osserva la situazione in prospettiva, di nuovo un po’ più “dall’alto”, cioè provando a prefigurare che cosa accadrà a quegli stessi immobili quando, riqualificati e dimensionati ora per un mercato (commerciale, medicale, residenziale?) di 45.000 persone, dovranno essere ri-riqualificati e ridimensionarsi, in tempi piuttosto rapidi per una popolazione residente dimezzata rispetto all’attuale (non fosse stato per quel gesto “ardito” e discutibile di ingegneria amministrativa tutta fascista che ha generato la “Biellona”, cioè se staccassimo di nuovo Chiavazza e Cossila, annesse solo nel 1940, già adesso Biella sarebbe una “Biellina”).

Vige una “selezione naturale” anche in questo contesto e non si sfugge ai principi darwiniani, specie se si è fatto poco o nulla per contrastarne la inevitabile manifestazione quanto si sarebbe potuto (e il più delle volte non si può davvero fare granchè, malgrado buone idee, buone pratiche e buone volontà, perché “mancano i soldi” e questo è il secondo dato di realtà). I tanti ex Rivetti sono, invece e soprattutto, la rappresentazione plastica di quello che una volta era un bivio e che adesso è un binario a senso unico. Facciamo finta di poter tagliare per i campi, ma la verità è che non possiamo scegliere la direzione, bensì solo la velocità (forse) e le modalità di procedere. Ahinoi, dobbiamo muoverci con un numero di opzioni che si riduce celermente. Purtroppo o per fortuna sugli ex Rivetti qualcun altro deciderà per noi, o almeno così pare. Ma la città “vera”, quella storica (intra moenia per chiarire i confini), ha già affrontato e superato i suoi primi ostacoli: Boglietti e Poma sono giustamente spariti, forse spariti troppo essendo spariti del tutto, ma sul fatto che dovessero sparire non ci sono grosse perplessità. Non tutti gli shed sono opere d’arte e non tutta l’architettura industriale è il Partenone. La memoria ha anche altre forme e altri supporti, per esempio gli archivi e le biblioteche, passibili di scarto e anche sui manufatti si può decidere di salvare le parti che hanno i numeri per essere salvate e sacrificare le altre. Sui tanti ex Rivetti (incluso quello che sta a cuore a Gigi) agirei così. Ma la salvaguardia selettiva deve essere comunque motivata. Non inventiamo funzioni astruse e insostenibili per organi inutili. Non creiamo doppioni per soddisfare pulsioni elettoral-personali. E non illudiamoci rispetto allo stato dell’arte: le vecchie fabbriche vanno giù per far posto ai discount, non il contrario. Per l’ex Filatura Giovanni Battista Borsetti di via Ivrea non ho avuto modo di apprezzare imponenti levate di scudi. Adesso c’è un LIDL e nessuno ha fatto né fa una piega o una lacrima sui capannoni abbattuti. Beh, diciamo che l’ex Rivetti si vede tanto di più e ha il pregio della vista panoramica (Gigi ha occhio), ma ci siamo capiti. Ho assistito in questi ultimi mesi al crollo controllato di una parte dell’antico lanificio Loro Piana (parente solo molto alla lontana di quello di Quarona) lungo il Ponzone. Che tristezza. Quel che è rimasto non tarderà molto a rovinare. Un altro ex Rivetti divenuto un peso economico che ha prodotto e produrrà solo costi e fastidi. Un organo senza funzione, alla lunga (neanche tanto, a dire il vero) si evolve in tumore. Bisogna rimuovere ciò che può diffondere il male. Il Biellese è già pieno di metastasi che danno una pessima immagine del territorio (il cimitero degli elefanti è poetico, ma è sempre un cimitero) perché attestano l’incapacità storica di decidere e di preservare ciò che davvero vale la pena di essere preservato. Occorre l’unicità efficiente, tanto nel messaggio quanto nel mezzo. Ieri avrei salvato dieci Fabbriche della Ruota su dieci, sicuro che “qualcosa dentro ci avrei messo”. Oggi rinuncio di buon grado a otto. E sulla nona ho molte remore. Pochi soldi, pochi metri cubi. Dobbiamo dematerializzare perché il cemento, quel cemento (nobilissimo, per carità, e traboccante di civiltà e di umanità), senza utilità d’uso non è più solo una presenza che ingombra, ma un problema. Ed è un problema che dobbiamo risolvere noi. Lo abbiamo ereditato, d’accordo, ma non possiamo lasciarlo ab intestato. Ai nostri figli e nipoti dobbiamo scelte sofferte, ma consapevoli e serie. Dobbiamo trasmettere soluzioni non esecutive, ma eseguite. E questo apre un ultimo capitolo. Forse il più rilevante. Gigi, io con lui e altri (i pochi cui preme questa tematica), sbagliamo nell’approccio all’argomento. Provo a uscire dal gruppo di cui sopra, faccio un passo di lato e con pensiero debole e laterale segnalo che ci stiamo (pre)occupando di cose che già oggi non interessano ai più delle nostre due generazioni (anche a coloro che nelle fabbriche ci hanno lavorato). Ma soprattutto i quindici-ventenni di oggi non hanno la percezione del senso di una micro-bega localista come quella degli ex Rivetti perché vivono un altro pianeta, fatto di ali e non di radici, che li proietta sempre e comunque altrove, un altrove di globalismo immateriale in cui i temi percepiti sono altri (tipo le Grete usa e getta). Se vogliamo lasciare questo mondo, anche il nostro piccolo mondo tra il Cervo e il Mucrone, un po’ migliore, dobbiamo fare pulizia. Intellettuale prima (con acquisita coscienza storica pesante e progettualità sempre più leggere) e poi con le ruspe (ma non more salviniano, sia chiaro). Dove c’erano i prati, tornino i prati. A edificare un centro commerciale o un centro benessere si fa sempre in tempo, e anche un lanificio se sarà il caso. Creare non vuol dire per forza costruire e nemmeno mantenere. Creare, oggi per domani, significa immaginare e condividere. Questo lo fanno più solo i bit e ben poco i mattoni. Quando Gigi dice che “più che voltare pagina, dunque, è necessario saper tradurre, ossia trasportare la storia più autentica propria del Biellese, nel web costruendo coi linguaggi verbali e visuali oggi più largamente usati una nuova narrazione, un nuovo format” centra il bersaglio e mi piace leggerlo non come la proposta di una novità (sarebbe indice di ritardo o segno di distrazione), ma come il riconoscimento di un lavoro già ampiamente avviato e svolto da molte realtà (culturali, imprenditoriali e istituzionali, tra le quali anche il Centro di Documentazione della Camera del Lavoro) strutturatesi nel Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda. Il Centro Rete compie dieci anni e propone già (naturalmente incrementabili e migliorabili) 25.000 schede descrittive, 250.000 oggetti digitali, mappe tematiche e contenuti testuali. I biellesi non se ne sono ancora accorti, ma gli altri sì. Siamo attrattivi e interattivi nostro malgrado. Ma tutto questo, in cui crediamo, è drammaticamente vecchio. Il dvd “Fabbriche illuminate” è una graziosa meraviglia, ma è un “documentauro”, il documentario sulla carcassa di un dinosauro. Non voglio che Biella diventi un Jurassic Park. I fossili (quasi) cristallizzati nel tempo non sono le fabbriche vuote, siamo noi. Il punto è che dobbiamo cercare i “tavoli” (virtuali, of course), ammesso che ci siano (e non stupiamoci se non esistono), dei ragazzi e provare a farci invitare, per ascoltare e per apprendere il loro modo di comunicare. Per capire, noi, se ha senso quello che diciamo e facciamo. Se ha cittadinanza (magari non solo onoraria) nella loro Biella, se esiste una loro Biella (e non è detto), quella che per noi è una testimonianza e un’opportunità e che per loro potrebbero essere solo tetri ruderi di inspiegabile persistenza. Non li includiamo, li annoiamo, li disamoriamo. La città del futuro, Gigi facciamocene una ragione, è loro non nostra, ma loro, ai “tavoli”, non ci sono mai. E se non li invitiamo perché non avrebbero gli strumenti per starci, allora è colpa nostra, di nuovo, non loro. La vera sfida è avere il coraggio di “sbagliare” insieme, a essere capaci di prendere decisioni che ci sembrano errate, ma condividendone requisiti ed esiti in nome di una creatività che resta intessuta del nostro saper fare (tessile e non), ma che si deve sviluppare come stoffa buona in forma di “metodo di lavoro”. E sperare che sia indossabile per chi usa altri linguaggi e che tende ad altri stili di vita. Quelli cui si riferisce Gigi sono i nostri, non quelli di chi verrà. Calvino oggi postebbe: “la città non contiene il suo passato, lo twitta”.