Si tratta della prima fabbrica biellese concepita e progettata da un architetto di alto profilo professionale noto in campo nazionale ed internazionale, portatore di una cultura razionalista: Giuseppe Pagano*.

La fabbrica non appare più come la pura concretizzazione del pragmatismo dell’imprenditore ma, per la prima volta, vediamo affermarsi l’architetto come figura attiva, e non meramente esecutiva, in un progetto creativo che tende ad un innalzamento perentorio della convivenza uomo-macchina nello spazio della fabbrica.

Pagano fa tesoro della lezione dei grandi architetti, da Peter Behrens ad Albert Kahn, per conferire alla struttura caratteri di efficienza, di flessibilità, di economicità e per risolvere le esigenze operazionali del processo produttivo.

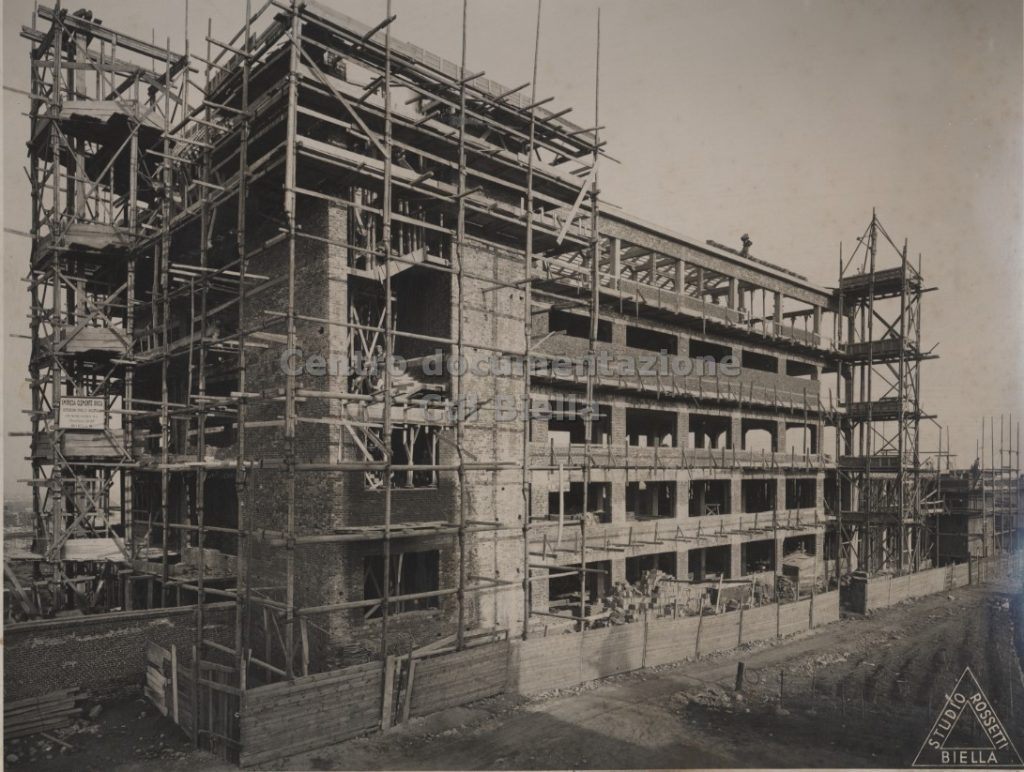

Lo stabilimento della Pettinatura Rivetti – si legge in un articolo apparso su Casabella nel luglio ’42 a firma di Giuseppe Pagano e Giangiacomo Predeval – si compone di due corpi di fabbrica adiacenti: l’uno, con strutture in cemento armato, si eleva cinque piani fuori terra.

Qui la produzione si svolge “per gravità“, cioè in verticale, iniziando nel sottotetto per scendere gradualmente in basso e passare alla lavorazione successiva. Vi trovano infatti posto: al 4° piano il deposito delle materie prime, al 3° il magazzino e il lavaggio, al 2° lo scarto, al 1° gli uffici, al pianterreno, unito in un uno spazio interno all’edificio monopiano adiacente, la carderia e la pettinatura.

La soluzione architettonica moderna di questo secondo stabile, con la struttura parabolica del soffitto, “offre la massima garanzia per la buona illuminazione, la pulizia e la circolazione dell’aria“.

Quali sono, secondo Pagano, le caratteristiche che deve possedere lo spazio produttivo? La summa della sua concezione, della sua poetica architettonico-industriale è contenuta nel “decalogo” che si ricava dai suoi interventi sulla rivista “Le Arti” dell’aprile-maggio 1939.

“La fabbrica – sostiene – non deve essere considerata uno strumento di lavoro, ma un’opera d’arte, espressione di vita manifestazione dello spirito“; più avanti, al punto 7, facendo proprie le idee-forza dell’architetto tedesco Peter Behrens, celeberrimo progettista della AEG, sostiene che “un’industria moderna che sia veramente viva deve avere un carattere assolutamente inconfondibile, dalla fabbrica all’ufficio di vendita, dal prodotto alla casa degli operai, dal banco di lavoro alla vetrina pubblicitaria“, – solo con questa interpretazione totalitaria e coerente si potrà creare l’orgoglio di appartenere ad una famiglia industriale.

La nuova estetica industriale – sostiene Pagano – non investe solo le fabbriche, essa deve farsi carico anche dei problemi materiali e spirituali delle nuove collettività: “Danaro, fantasia, ricchezza, intelligenza organizzativa devono compendiarsi e giustificarsi in una sola aspirazione: il benessere collettivo e l’elevazione materiale e spirituale del prossimo“.

Sul piano dell’immagine l’industriale moderno dovrà tendere ad isolare nello spazio la fabbrica e a fonderla col paesaggio, in modo da emanciparsi dall’urbanistica cittadina.

Questa è la condizione principale affinchè la fabbrica assuma e mantenga un suo definito valore artistico e una missione sociale. Incita Pagano ad abbandonare una volta per tutte l’attaccamento alla tradizione e al passato: “meglio disfarsi a tempo e con coraggio di una vecchia costruzione e superata piuttosto che sacrificare l’estetica futura ad una pericolosa avarizia iniziale. È più grave errore vedere troppo piccolo che troppo grande: chi è avaro negli impianti deve spendere nella gestione“. L’opera industriale diviene opera esemplare – sostiene Pagano – quando essa è espressione dell’unione tra forma e contenuto, quando esiste unità di idee tra presidente, direttore tecnico e architetto, quando è data massima attenzione agli ambienti in cui vivono gli operai quando non lavorano. Dalle condizioni estetiche ed igieniche degli ambienti in cui si riposa e ci si svaga, conclude, dipende in gran parte l’entusiasmo al lavoro. La traduzione parziale di questi principi è la ex Pettinatura Rivetti.

Fonti:

G. Pagano, Architettura Industriale in Italia, in “Le Arti”, 1938-1939, n° IV, aprile-maggio 1939

G. Pagano, G. Predeval, Un lanificio nel Biellese, in “Casabella”, XV n. 175, 1942

G. Basilico, Esplorazioni di fabbriche, Biella 1989

L. Spina, D. Volontè, Gli opifici, Biella 1989

Vedi anche:

Tesi di laurea magistrale – Architettura per il restauro e valorizzazione del patrimonio – Politecnico di Torino Carolina Crozzolin, Dalla riqualificazione delle Pettinature Rivetti di Giuseppe Pagano, una nuova stazione ferroviaria per Biella, a.a. 2019/2020

Fotografia aerea di Pietro Minoli: panoramica di Biella e particolare dell’area del Lanificio G. Rivetti e Figli

Scopri il filmato sul progetto di Pagano: